Это наш, ясеневский храм)

Очень интересный о. Мелхиседек, посмотрела записи с его беседами

Унесённые ветром |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Унесённые ветром » Обо всём на свете » Поговорим о Православии

Это наш, ясеневский храм)

Очень интересный о. Мелхиседек, посмотрела записи с его беседами

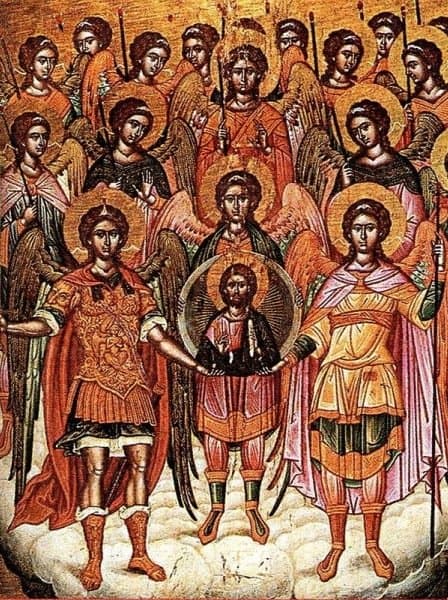

21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Т.е. этот день является празднованием всех ангелов небесных, в том числе и наших ангелов-хранителей.

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). Средняя — Господства, Силы и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.

Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит «вестник». Это отражает их предназначение — доносить до людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

Архангел Михаил

Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, с вопросительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем также как Люцифера, что в переводе означает «утреннаяя звезда». Этого ангела Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба.

В чем помогает Архангел Михаил, о чем молятся Архангелу Михаилу?

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы благовествуют о людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию волю. Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона и, вообще, государства, о спасении и сохранении России.

Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со Священным Писанием, говорит о том, что Архангел Михаил был участником многих ветхозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтяням во время исхода из Египта — в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в рве со львами.

Очень интересный о. Мелхиседек, посмотрела записи с его беседами

Да, только говорить он может часами. Когда с Васей маленьким ходила в воскресенье на литургию и проповедь читал настоятель, мы, мамы с детьми, становились сильно приунывшие. Тогда о. Мельхисидек ещё не построил Покровский храм и служил на подворье Оптиной, в нашей церкви Петра и Павла. А Покровский храм большой, построен на манер Новоиерусалимского. На месте бывшей парковки, что местных жителей, которым храм до лампочки, не очень обрадовало. Рядом оказался наш старый кинотеатр "Ханой", переквалифицировавшийся в культурный центр "Вдохновение". А за храмом сделали большой бульвар, где много асфальтовых дорожек, клумб и лавочек, но деревьев почти нет. И, если вам вздумается с какого то перепугу прогуляться по этому бульвару, вы подойдёте к огромному храму. Обогнув его по узенькой мощеной дорожке " а ля старина", обдуваемые ветерком от пролетающих авто, вы увидите небольшую площадку с возвышающимся посередине крестом. До сих пор не понимаю, зачем он там нужен и что означает. (Вокруг креста тоже что то вроде парковки. Во всяком случае, я там часто ставлю свою машину, когда возле КЦ все занято.) И, как величественный памятник всем монументальным кинотеатрам СССР, непобедимо возвышаясь над объектом религиозного культа, стоит наш бывший "Ханой", и огромная неоновая надпись "Цирк Чудес" освещает площадку с крестом, храм, и нас, бредущих приобщиться радостям культурного центра. Ромка у меня там английским занимается.

Отредактировано zaia (2019-11-21 23:05:35)

Сегодня 22 ноября РПЦ отмечает празднование иконы Божий Матери "Скоропослушница"

В связи с этим приход нашего Свято-Тихоновского храма организовал поездку в село Сумароково Сусанинского р-на Костромской области. Когда-то здесь был удивительный и знаменитый Свято Троицкий женский монастырь. Один из храмов был посвящен иконе Божией Матери "Скоропослушница" . Монастырь начинался с небольшой общины, в 1874г. была учреждена женская обитель и к 1917 году монастырь превратился в целый монастырский комплекс с 270 послушницами: три храма, приют для девочек, богадельня, больница с амбулаторией, иконописная, ткаческая и швейная мастерские, два кирпичных завода, велось большое с\х хозяйство, конюшни на 20 лошадей, коровник на 30 коров, пасека из 40 ульев. Монастырь был создан на средства помещицы Е.Н. Варенцовой в ее усадьбе.

В 1919 преобразован в коммуну, монахини стали основными колхозницами коммуны, в 1920 г. основные корпуса монастыря отданы под дом престарелых, где старые монахини доживали свою жизнь. Храмы разрушались или переделывались под хоз.постройки.

В настоящее время в обители размещается психоневрологический интернат для хронических больных, часть зданий за ветхостью разобрана.

Некогда красивейший храм в честь иконы "Скоропослушница".

В начале 2000-х началось восстановление храма по инициативе сестер находящегося неподалеку монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев (с.Домнино, родина Ивана Сусанина). Как-то в Домнинский монастырь приехала москвичка, обычная паломница, матушка отвезла ее в Сумароково и что-то в душе этой женщины перевернулось...Сегодня на праздник она приезжала и рассказала эту историю, которая сродни чуду...К ней присоединился директор Дома-интерната и его жители. Местное же население, как говорил директор, теперь он уже пенсионер, осталось совершенно равнодушным, вообще сельчане у нас стали какими-то инфантильными, вот если бы кто приехал и сделал... Недавно по ТВ рассказали про инициативу москвичей, которые ездят летом в свои отпуска не на моря, а в северные архангельские края и восстанавливают за свой счет старинные деревянные храмы.

Свято-Троицкая церковь. По сути с нее началось создание монастыря. У Е.Н. Варенцовой трагически погибли муж и двое детей. На территории своей усадьбы она построила храм-усыпальницу, где и были они похоронены. В последствии там похоронили и ее саму. Всю свою дальнейшую жизнь Е.Н. Варенцова и ее сестра посвятили Свято-Троицкой обители.

На фото состояние храма на сегодняшний день. Выглядит удручающе...

Никольская церковь с колокольней, при ней кладбище. В настоящее время расчищается от мусора. В здании церкви располагалась пекарня. На месте, где стояла печь после расчистки обнаружили плиту

Под нею погребена местночтимая святая монахиня Евпраксия (Екатерина Семенова) 1746-1823гг.

Вся ее многострадальная жизнь полна необыкновенных чудес.

По неведомому нам Божьему промыслу на двенадцатом году жизни она сильно занедужила - лишилась дара слова, у нее отнялся разум, левая рука повисла безжизненной плетью и до такой степени разболелись ноги, что бедная девочка еле-еле могла ходить. Чрез некоторое время разум к ней возвратился, но остальные болезни остались во всей силе. Тяжелое состояние здоровья направило ум несчастной к Богу, научило ее искать утешения в пламенной молитве.

Став старше, убогая Екатерина терпела страшную бедность: зимою и летом на ней было одно бессменное рубище, в котором она безропотно сносила и палящую жару, и лютые морозы. Так, благодаря Бога за скорби, как за радость, она совершенствовалась в высокой и спасительной добродетели терпения. Екатерина любила ночную молитву у своего приходского храма. Простаивая пред церковным окном северной стороны (в этом месте е и похоронят), ночи напролет она безмолвно взывала к Матери Божьей, Которую особенно любила, о ниспослании ей небесного благодатного утешения. Никто и ничто не в силах были отклонить Екатерину от раз и навсегда избранного ею подвига. Зимой, пробираясь через сугробы к храму, она здоровою рукой разгребала снег, преграждавший ей путь. Летом стояла под проливным дождем, полагая бесчисленное множество поклонов и горя, как свеча пред Богом за весь мир христианский.

Екатерина терпела страшнейшие боли в ногах, но через 10 лет они прекратились, а еще через два года к ней вернулась и речь...

В последствии, бегая от людской славы, Екатерина приняла подвиг юродства, а когда ее замысел разгадали - подвиг молчания.

Между тем, сами обстоятельства содействовали ее известности и упрочивали ее высокий авторитет, как подвижницы великой. Однажды на колокольню местного храма необходимо было поднять новый колокол. Собралась многолюдная толпа, сделаны были и все надлежащие приспособления, но дело не ладилось. После многих бесплодных попыток, собравшиеся решили обратиться к подвижнице с просьбою помолиться за успех дела. Екатерина захотела помочь. Она собрала малых невинных детей, попросила их, отстранив всех взрослых, взяться за канат, с крестным знамением ухватилась за него сама, и колокол плавно поднялся на высоту. То, что не могли сделать три сотни сильных мужчин, сделано было руками двух десятков младенцев и таким же Божиим дитятей — рабою Христовой Екатериною.

В далекое село стали приходить люди издалека, чтобы лично видеть эту необыкновенную жену, облеченную в черное платье, напоминавшее собою одежду монашескую, с такою же шапочкою на голове, которая впоследствии оказалось железной, сверху обшитою матерей, с тяжелыми железными веригами на теле.

В последний год своего земного бытия Екатерина, приняла тайное келейное пострижение в иночество, с именем Евпраксия.

Полностью можно почитать здесь :Житие многострадальной девицы Екатерины Семеновой, в монашестве Евпраксии

http://www.kostromamitropolia.ru/e/9035.html

Отредактировано Harita (2019-11-22 19:50:44)

Сейчас храм иконы Божией Матери "Скоропослушница" выглядит вот так.

Восстановление его началось с расчистки, местная молодежь устроила там отхожее место, расчищали в масках, вывозили телегами...

Очистив от грязи и собрав немного денег купили богослужебные книги. Некоторые возмущались, что не до книг и богослужебных принадлежностей, но женщины и сестры монастыря каждый день в любую погоду читали в храме с протекающей крышей акафист "Скоропослушнице" и молились. Стали появляться неравнодушные люди, приезжали из Москвы, Костромы. У нас как-то сложилась традиция, что городские храмы, которые уже твердо стоят на ногах, помогают восстанавливать порушенные, прихожане таких храмов и приезжали на день и расчищали завалы мусора.

Тружениками стали и пациенты интерната. Кто мог ходить, носил мусор, парень в майке (если посмотреть внимательно, то видно, что у него даже коляска самодельная) сделал для своей коляски тележку.

Основная часть храма, работы предстоит еще очень много. Высота огромная, росписей не осталось, но видно, что кирпич сработан на века.

Конечно никакого отопления нет, как-то очень холодно и гулко..

Правый придел утеплили, сделали отопление дровяное правда, но служить уже можно.

Вот такая маленькая церковь получилась, но главное, что она живет, молитва совершается...

Знаменитая икона Скоропослушница. Она чудом уцелела. Икона видно. что была красивая, она практически вся, за исключением ликом вышита бисером, со временем конечно вышивка поблекла, но ценность ее от этого не изменилась.

Отредактировано Harita (2019-11-24 18:01:28)

Освящение колоколов для храмовой колокольни.

Колокола держат насельники реабилитационного центра алко и нарко-зависимых. Он был создан в 2016г. и располагается на территории бывшего монастыря. Именно они сейчас и продолжают восстановление храма. Принцип реабилитации : дисциплина, труд и молитва. В настоящее время их 12 человек, в центре работает постоянно психолог, директор, никаких поваров и обслуживающего персонала, все делают молодые люди сами. В день нашего приезда состоялся выпуск одно из них. Теперь он отправится в Кострому на реабилитационную квартиру, ему подыщут работу и он попытается войти в нормальную жизнь.

Я поговорила с директором центра, он сказал, что выздоровление проходит очень сложно, контингент очень трудный, некоторые не выдерживают, уезжают, насильно никого здесь не держат, все на добровольной основе. Есть такие, кто и навещает их, приезжает в РЦ. И в этот раз на праздник приехал один из бывших, хороший такой парнишка, спел несколько собственных песен под гитару.

Ребята некоторые прислуживают во время служб в храме, поют на клиросе, экскурсии водит тоже один из насельников. Кстати, после службы они пригласили всех на трапезу, полностью все угощение готовили сами. Они же отремонтировал клуб в Сумарокове. Наши прихожане и местные называют их мальчиками, так и говорят "наши мальчики". Священник нашего Свято-Тихоновского храма о.Александр окормляет воспитанников РЦ, нас на праздник пригласил именно он.

Поездка вообще оставила у меня хорошее впечатление. Сначала, конечно эта разруха вызывала удручающее какое-то настроение, но потом появилась убежденность, что храм будет восстановлен, да и жизнь этих парней изменится в лучшую сторону.

В поездке узнала об одной интересной личности, ее народ почитает святой и зовут просто

"Вера-босоножка"

Вера Антоновна Меркулова (в монашестве Вероника, в схиме Михаила; 15.09.1874г.) Из крестьянской семьи. В 1906 г. девушка поступила в Свято-Троицкий женский монастырь. Круглый год Вера ходила босой (отсюда одно из ее прозвищ – Вера босоножка), под одеждой носила железные вериги. Подвижница обладала даром прозорливости и исцеления и вскоре стала почитаться местными жителями, совершавшими паломничество в монастырь для встречи с ней.

Особый наплыв посетителей к Вере пришелся на годы первой мировой войны, когда к ней шли тысячи людей, стоявших по несколько дней в очереди, чтобы увидеть Веру и узнать у нее о судьбе находящихся на фронте близких. В 1918-1919 гг. подвижница приняла монашество, затем схиму, по-видимому, в 1919-1920 гг. была возведена в сан игумении. О монашеском и схимническом именах Веры знали только близкие ей лица, большинство почитателей называли ее матерью Верой.

После закрытия монастыря начались мытарства и монахинь и матери Веры. В начале 20-х гг. в результате паралича обеих ног Вера лишилась возможности ходить. К подвижнице продолжалось массовое паломничество, власти решили принять меры к его прекращению. 19 апреля 1921 г. Веру переселили в дом инвалидов, куда доступ был почти невозможен. На следующий день 6 сестер обители, работавших в совхозе, потребовали вернуть Веру на ее прежнее место жительства; получив отказ, сестры в знак протеста отказались выйти на работу. Монахини и Вера были арестованы, отправлены в Галич, 23 апреля всех освободили под подписку о не выезде. Поскольку инокиням не разрешили вернуться в Сумароково, они поселились вблизи Свято-Троицкого монастыря в с. Высокове.

Однако уже 11 июня Вера была вновь арестована, препровождена в Костромской исправительный дом. 9 июля 1921 г. монахиню привезли в Москву и поместили в Бутырскую тюремную больницу, 2 декабря перевели в Лефортовскую тюремную больницу. 11 июня 1921 г. группа крестьян сел Высоково и Косинское обратилась в Губчека с просьбой об освобождении Веры и о выдаче ее на поруки. 24 октября 1921 г. крестьяне этих же селений на общем собрании единогласно приняли обращение во ВЦИК, в котором просили освободить Веру из заключения и разрешить ей проживание в Высокове. 13 декабря 1921 г. Президиум ВЧК постановил выслать Веру "после излечения" на жительство в Туркестан. В конце декабря в защиту Веры вступился Московский комитет Политического Красного Креста. 23 января 1923 г. ВЦИК принял постановление об освобождении Веры из-под стражи без права выезда из Москвы, 25 января Коллегия ГПУ постановила освободить ее.

Весной 1924 г. Веру вновь арестовали и отправили в Костромской губотдел ОГПУ. Весной следующего года подвижницу приговорили к ссылке на 3 года в Кинешму. О ее жизни в Кинешме известно мало, но поскольку после этой ссылки к Вере приходило много жителей Кинешмы и района, то, несомненно, что Вера там, как и везде, пользовалась большим почитанием. Весной 1928 г. подвижница вернулась в Сумароково, где к ней сразу же возобновилось массовое паломничество.

В последующие годы Вера многократно арестовывалась и освобождалась. В это время против Веры была развязана широкомасштабная кампания в прессе, как местной, так и центральной. В серии посвященных Вере статей, ее именовали "кулацкой пророчицей", "кулацким агентом", "контрреволюционной шарлатанкой" и обвиняли в срыве весеннего сева и развале ряда колхозов. 12 августа 1931 г. в газете "Правда" появилась большая статья "О "Верушке босоножке" и о классовой близорукости газеты "Колхозный клич", в которой выражалось крайнее недовольство тем, что власти района не могут справиться с монахиней. Называя ее "авантюристкой" и "бывшей помещицей", главная газета страны требовала привлечения ее "к ответственности за контрреволюционную агитацию" (статья в "Правде" появилась уже после ареста Веры). Одновременно с кампанией в прессе, в июне-июле 1931 г., по Молвитинскому району прошли организованные властями собрания колхозников и единоличников, посвященные вопросу о выселении Веры из района. В большинстве случаев собрания принимали навязанные им резолюции, но в ряде мест люди не поддались давлению властей.

В 1934 г. деятельность В. была, как никогда в послереволюционное время, активной. По данным следствия 1935 г., она принимала в сутки до 100 чел., приезжавших из Ивановской, Московской, Ленинградской областей, из Северного и Горьковского краев, среди к-рых было много тяжелобольных. Еще в дореволюционное время сложилась традиция, согласно к-рой приходившие к В. передавали ей деньги на благотворительные цели. Особое значение благотворительная деятельность В. приобрела в 1934 г., когда коллективизация в Молвитинском и соседних с ним районах в основном была завершена и население жило очень бедно. По данным НКВД, В. оказывала большую материальную помощь «бедняцко-середняцкой и колхозной массе»: помогала в уплате налогов, в приобретении скота, в ремонте домов. Весной 1934 г. В. помогла местному колхозу «Победа» с закупкой семян, тогда же она передала дому инвалидов в Сумарокове 3600 р. на ремонт здания и покупку продуктов. По материалам следствия, с апр. 1934 по янв. 1935 г. В. раздала нуждающимся ок. 50 тыс. р. (по мнению карательных органов, благотворительная деятельность В. «была направлена на злостную дискредитацию Советской власти и являлась одной из форм насаждения среди крестьян недовольства существующим строем»). В это время В. устроила в Сумарокове приют для 20 детей от 3 до 16 лет (в основном детей ссыльного духовенства и раскулаченных крестьян).

Новая волна репрессий, последовавшая после убийства 1 декабря 1934 г. С. М. Кирова, не миновала и Веру. Она была арестована в Сумарокове 11 января 1935 г. вместе с 4 монахинями, монахом и крестьянкой, входившими в ее ближнее окружение (в документах НКВД они именовались "контрреволюционной группой монашества"). Веру привезли в Молвитино, затем перевели во внутреннюю тюрьму УНКВД в Иваново. Наряду с традиционными обвинением в "контрреволюционной агитации" Веру также обвинили в "активной связи" с якобы созданной в Буе "монархической партией", ставившей целью реставрацию в России монархии. Как и всегда, Вера держалась на допросах стойко, ни в чем не признала себя виновной. 21 июня 1935 г. особое совещание при НКВД СССР приговорило Веру к 3 годам ИТЛ, для физически беспомощной женщины такой приговор был равнозначен смертному. По некоторым данным, ее отправили в один из лагерей на Урале, где скорее всего в ближайшие годы она и скончалась.

Почитание Веры в Костромском крае сохраняется до настоящего времени. На рубеже 80-90-х гг. XX века протоиерей Валентин Ратьков записал воспоминания 49 человек из Сусанинского, Галичского, Буйского, Антроповского и Костромского районов Костромской области, знавших подвижницу.

Источник: http://www.pravenc.ru/text/150367.html

Пс. Из этой статьи узнала и о судьбе иконы "Скоропослушница"

Каждый день подвижницу привозили на тележке в Никольскую ц., где во время богослужений она находилась неподалеку от бывш. главной монастырской святыни - большой иконы Божией Матери «Скоропослушница». Эту икону в 1888 г. пожертвовал обители афонский иеросхим. Парфений. До революции она имела богатый серебряный оклад, к-рый в нач. 20-х гг. сняли, а сам образ выбросили в сарай. Позднее его нашли и принесли в Никольскую ц. В 1934 г. подвижница вышила для образа новую ризу из бисера. После закрытия в кон. 30-х гг. сумароковского храма образ с вышитой В. ризой пребывал в неск. сельских храмах Сусанинского р-на, последнее время находился в Воскресенской ц. в Буе, икону передали в Сумароковский храм, когда начали его начали восстанавливать.

Буй- районный центр Костромской области, небольшой уездный город в прошлом. К 1917г.население насчитывало почти 7 тыс. человек, основное предприятие - винокуренный завод...какая там монархическая организация???

Вы здесь » Унесённые ветром » Обо всём на свете » Поговорим о Православии